Allievo a Firenze (1876-77) di A. Cassioli e a Milano (1877-80) di G. Bertini , si affermò nel 1879 con il dipinto Gli ostaggi di Crema, col quale vinse il Premio Canonica bandito dall'Accademia di Belle Arti di Milano.

Nel 1894 è uno dei due vincitori del Premio Felice Bisleri per la miglior opera che descrivesse gli orrori della Guerra, con il dipinto raffigurante gli "Orrori della guerra".

Nel 1895 partecipa alla Prima Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia, con il dipinto: Il trasporto di una vergine.

Partecipa anche alle Biennali di Venezia nel: 1897, 1899, 1901 Mostra personale, 14 dipinti, 48 disegni.

Alla V Esposizione di Venezia del 1903, presenta il trittico: L'Assunzione della Vergine.

VE .1905.

Nel 1907 alla VII Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia, presenta l'opera: Il giorno. Nel 1909 partecipa alla VIII Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia, con l'opera: Paolo e Francesca.

Nel gennaio/ febbraio 1910 si tiene l'Esposizione di duecento opere del pittore Gaetano Previati, a cura della Galleria d’Arte A. Grubicy, nel Palazzo della Permanete a Milano.

VE 1912 Mostra personale con 35 dipinti,

Nel 1914 collabora con illustrazioni alla rivista: La Grande Illustrazione, fondata a diretta dal padre Basilio Cascella a Pescara.

VE 1914 Sala Divisionisti Italiani con 2 dipinti,

VE 1928 Mostra della Pittura Italiana dell'800, con 4 opere.

VE -1952 Il Divisionismo - Italia con 1 dipinto.

Nel 1909 è presente alla LXXIX Esposizione Internazionale di Belle Arti di Roma - Società degli Amatori e Cultori di Belle Arti con il trittico: Autumnalia.

PREVIATI GAETANO Nato a Ferrara il 3l agosto l852; morto a Lavagna il 21 giugno 1920.

In morte di Gaetano Previatl.

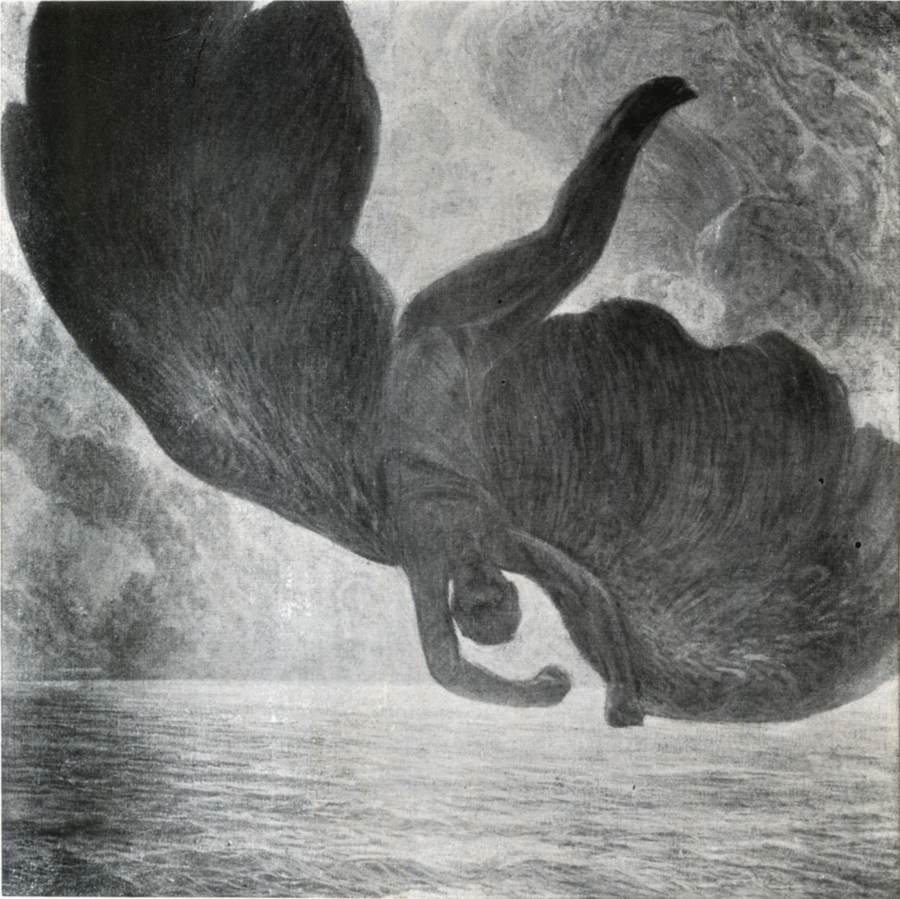

Guardate, guardate un momento dal finestrone del suo studio deserto, sopra i Portici Meridionali, dove le opere incompiute attendevano invano il suo ritorno che le popolasse di fantasmi: guardate la città che sta per rientrare nella notte: chiazze nere o azzurre e pallori violetti annegano i cortili, le piazze, i giardini, i parchi fin dove l’occhio arriva a raccogliere il profilo di un angelo sul cornicione di una chiesa barocca e l'udito può ascoltare il mugghio tremendo della vita che combatte. Vetrate luccicano e si imporporano: qualche bottega odora di rose recise e di gigli: nelle più modeste vie attorno al Duomo sfilano creature di umiltà che i nostri occhi non vedono. Ma tutto il chiarore del solstizio interminabile si è rovesciato prima di svanire sulla selva marmorea della cattedrale attorno alla statua dorata. Tutte le guglie si fan rosee e si irrigidiscono un momento prima di sparire cancellate; ardendo diafane come le creste dei ghiacciai al crepuscolo quando raggelano i pianti delle cascatelle. Il cielo è tutto ali d’angeli e di rondini, teorie di forme labili create dalle nuvole come nei Funerali di una vergine, ne L’assunzione, ne La processione delta madonna ; il Duomo non è più soltanto un'architettura ma un succedersi di melodie che compongono l’andante di una sinfonia gigantesca; col venir meno della luce si ha la sensazione che gl’istrumenti siano d’improvviso taciuti e duri nell'aria soltanto l’eco della loro voce.

Nessun inno funebre, meglio di'questo silenzioso che vive per gli occhi, potrebbe accompagnare le ultime ore terrestri del grande pittore musicale che fu Gaetano Previati. A Lavagna chiudono nella cassa e a Ferrara tumuleranno il corpo ch’era già colpito a morte da due anni, ch'egli si trascinava inerte vaneggiando fra il reale e l’irreale da mesi, annaspando in un inverosimile regno di luce e di ombre, di colori e di forme al quale l’aveva portata la sua stessa ansia indomabile di poter esprimere l'infinito.

« Su, più su, sali ancora, dall’amore di Paolo e Francesca, all’amore di Ugo e Parisina, dall’amore della Sacra Famiglia a quello della Madonna dei gigli, dalla passione dolente della Via Crucis alla passione eroica di Legnano, sempre verso l’ideale aspirando alla «maggior luce» come Goethe moribondo.

Di ideale in ideale come di cielo in cielo fino all’Empireo, e ad ogni sfera un canto e ad ogni sfera uno sforzo di espressione più sublime.

Quello che il suo grande fratello spirituale, Giovanni Segantini, aveva chiesto alla santità dei monti egli cercava nella santità di se stesso e nella lettura del vangelo. L’arte gli creava intorno alla vita una barriera di fuoco, le impure vicende della città e le tragedie e le commedie goffe dei nani non potevano turbare il suo sogno immenso di gigante.

Lo so; gli scettici e i cinici che materializzavano il mondo e preparavano il fermento della grande guerra non avevano capito. Non avevano capito questo mistico che concepiva la pittura come una lirica, che rinunciò alla realizzazione delle verità esteriori per esprimere e fermare le verità interne più immortali e più profonde, che riassunse il secolo del Re Sole in una visione aerea e intonata come una sinfonia di Mozart; che osò credere quando nessuno credeva, che credette con gli occhi quanto Giotto e quasi come il Beato Angelico, che riassunse in pieno secolo ventesimo il misticismo tradizionale dei Fioretti francescani e del Paradiso dantesco. Pittore religioso? Più schiettamente religioso di Domenico Morelli che interpretò gli evangeli umanizzandoli come Rembrandt, più puramente cristiano di Puvis de Chavannes che è cattolico come una Chanson de geste!

Certo alla sua spiritualizzazione, alla trasfigurazione della sua arte formatasi al contatto dei cremoniani e dei ranzoniani più che alla scuola di Giuseppe Bertini, giovò la tecnica divisionista in una sua interpretazione personalissima che gli offerse una maniera di dipingere perfettamente intonata alla irrealtà della sua ispirazione.

E così, mentre da un lato il divisionismo portava taluni italiani alla rappresentazione più scientificamente fedele del vero, dall’altro al Segantini simbolico del Dolore confortato dalle memorie e al Previati la possibilità di superare i limiti consueti della loro arte. Il preraffaellismo inglese ebbe per un momento gli stessi ideali e tentò le stesse vie ma né Wats, dipingendo La speranza, né Bonetti istoriando L’annunziazione o Romeo e Giulietta raggiunsero la potenza del Giorno che scaccia la notte, della Danza delle ore, dell’Adorazione dei Re Magi.

Era nato a Ferrara il 3l agosto 1852 da un orologiaio di nome goldoniano: Flaminio e da un’Isabella Bonlei. Quanto e fin dove l’infanzia trascorsa nella città immensa dalle ampie strade folgoranti, e lo spirito religiosamente indirizzato dalla matrigna Cornelia-Facchini e la contemplazione degli affreschi di Palazzo Schifanoia e delle pitture di Cosimo Tura nella Cattedrale, e le meditazioni all’ombra dei grandi palazzi fra giardino e giardino dalla casa di Lodovico Ariosto al Castello abbiano dato un'impronta alle caratteristiche della sua arte è difficile controllare.

Da Ferrara dov’ebbe primissimi maestri Domenichini e Pagliarini passò allo studio di Amos Cassioli di Firenze poi all’Accademia di Milano, dove compì gli studi agli insegnamenti di Giuseppe Bertini.

Nel 1879 vinse il premio Canonica con un quadro sul tema «Gli ostaggi di Crema»; nel 1880 ebbe il primo successo a Torino esponendo il grande quadro Cesare Borgia a Capua; nel 1891 a Milano iniziava la più aspra battaglia con Maternità nella ricerca non più di una linea ma di un ritmo. La preoccupazione di questa irrealtà si traduce più netta e più completa nella Via Crucis. Il lirismo pareva istintivo; la perfetta aderenza fra l’ispirazione e la espressione gli nascevano spontaneamente ma rispondevano a una convinzione profonda, ad una ragionata teorica ch’ebbe la sua giustificazione nei due volumi: La tecnica della pittura, e Principii scientifici su! divisionismo.

Nelle illustrazioni ai Promessi Sposi e a talune novelle del Poe fu libero interprete più che fedele traduttore dei due scrittori e però alcuni ne rimasero delusi. Egli era così fatto; la sua magia si propagava, alterava i contorni e forzava i confini della materia.

Poi, a vederlo, trasandato e bislacco con la gran testa che gli pendeva da un lato come se troppo gli pesasse, ricordava nella goffaggine modesta un altro poeta: Giovanni Pascoli. Si trascinava dietro malamente e come un insopportabile peso il corpo pingue; nessun segno visibile dello spirito se non a grande mansuetudine e l'infinita melanconia che fra la bocca dolente e gli occhi aveva inciso le rughe di coloro che non sanno piangere; ma raccolgono dentro tutta l’angoscia di un mondo. Raffaele Calzini. (1920 - Raffaele Calzini, In morte di Gaetano Previati, L'Illustrazione Italiana, Milano, n. 26, 27 giugno, p. 745 ritr.).

Bibliografia:

1894 - Belle Arti (Premio Bisleri), Milano, L'Illustrazione Italiana, n. 24, 17 giugno, p. 375.

1895 - Prima Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia, catalogo mostra, p. 122.

1903 - Vittorio Pica, L'Arte Mondiale alla Quinta Esposizione di Venezia, Bergamo, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, p. 152.

1907 - VII Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia, catalogo mostra, p. 129.

1908 - Eugenio Vitelli, L'Arte alla VII Biennale di Venezia, Torino, Soc. Tip. Editrice Nazionale, pp 39, 54.

1909 - Luigi Serra, La Mostra di belle Arti a Roma, Natura ed Arte, edita a Milano da Vallardi, n. 16, 20 luglio, p. 260.

1909 - VIII Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia, catalogo mostra, p. 117.

1909 - Guido Marangoni. VIII esposizione Internazionale di Venezia. Pittori Italiani, Milano, Natura ed Arte, anno XVIII, n. 23, 1° novembre, p. 726.

1910 - Esposizione di duecento opere del pittore Gaetano Previati, a cura della Galleria d’Arte A. Grubicy, catalogo della mostra, Milano, Palazzo della Permanente.

1920 - Raffaele Calzini, In morte di Gaetano Previati, L'Illustrazione Italiana, Milano, n. 26, 27 giugno, p. 745 ritr..

1922

- Guido Marangoni, Maestri Contemporanei dell'Arte Italiana (Prima

Serie), ALCIATI - BAZZARO - BISTOLFI - BOITO - CARCANO - DALL'OCA BIANCA

- GEMITO - GRUBICY - MANCINI - MICHETTI - PREVIATI - TITO, ..., Bergamo, I.I.D.A.G. (Strenna a Beneficio "Pio Isituto Rachitici in Milano - 1922-1923), pp.

121/138.

1926 - G. Previati, Antonio Scesa condotto al patibolo, Almanacco del ragazzo italiano, Firenze, Bemporad, p. 207 ill.

1929 - Enrico Somarè. Rivendichiamo l'800 (...), Problemi d'Arte Attuale, Milano, anno III, n. 3 marzo, p. 105 ill.

1931 - La Collezione Chiesa alla Galleria Scopinich di Milano, L'Illustrazione Italiana, II° semestre, Milano, Treves, p. 871 ill.

1996 - La Biennale di Venezia. Le Esposizioni Internazionali d’Arte 1895-1995, Venezia, Electa, p. 586.

2001 - Lucio Scardino, a cura di, Incisori ferraresi del Novecento, Ferrara, Liberty house, pp. 90/91.